マーチャンダイジングとは? MD計画の基礎と成功に導く鍵を解説

※最終更新日:2022年8月5日

小売業の中核業務であるマーチャンダイジング(MD)。本記事では、某スポーツアパレルのMD職を務める筆者の立場から、MDの役割と業務の基本、そしてMD業務を成功に導く鍵について深掘りしてみます。

【お役立ち資料】商品ライフサイクルに応じた販売計画の作成ガイドはこちら>

マーチャンダイジングとは?

MDとは顧客に商品を届けるための戦略を考えること

マーチャンダイジング(MD)とは、顧客に商品を届けるために行うマーケティング手法の1つです。

商品や顧客動向・トレンドなどの分析や商品開発から販売計画立案を行い、商品の方向性を決めていく重要な役割を担っています。

MDの業務は会社の売上に直結している

上述の通り、MD業務は商品企画や数字をコントロールするという性質上、企業の利益に直結する重要な役割を負っており、主に下記の方向性を決めていきます。

- 商品や顧客動向の分析

- トレンドなどの分析

- 商品開発から販売計画の立案

- 売上管理や売価変更の判断

これらの方向性を決めていきます。

このようにMDの仕事は内容が多岐にわたるため、経験と知識が求められます。マーチャンダイジングの精度が、企業の利益や財務状態、そして顧客満足度の良し悪しに直結するを左右すと言っても過言ではありません。

3つのMD手法

MDには顧客に商品を届けていくために3つの手法があります。これらの手法を組み合わせて、効果的な戦略を組み立てていく必要があるのです。

①ビジュアルマーチャンダイジング

ビジュアルマーチャンダイジング(VMD)とは、店舗やブランドの価値を、お客様が分かりやすいよう視覚的に伝えるマーケティング手法の1つです。

つまり、ディスプレイや陳列を指すのではなく、ショップの内装やレイアウトを工夫し商品が魅力的に見えるような売り場づくりを目指す活動を指します。

アパレルのVMDで売上を上げる方法を徹底解説した記事はこちら>

②クロスマーチャンダイジング

クロスマーチャンダイジング(クロスMD)とは違うカテゴリー同士の商品を組み合わせて販売する手法のことです。

関連した商品を同じ売り場に置いたり、接客で提案をすることで合わせ買いを促し、売上増加を図る狙いがあります。

③ライフスタイルマーチャンダイズ

ライフスタイルマーチャンダイズとは顧客のライフスタイルに合わせた商品展開をする手法のことです。

例えばキャンプが好きな人をターゲットとした場合、テントなどのキャンプ用品のほかアウトドアウェアもマッチしたり、登山用品にも興味があるかもしれません。

このように関連した複数分野の商品を扱うことにより、客単価アップを図っていきます。

MD成功の鍵はターゲット選定とポジショニング

MD成功を左右する1番の要因は、トレンドの変化をキャッチアップできるセンスでも技術的な精度でもなく、ターゲット選定と市場の中で優位なポジショニングに立つことです。

VMDやクロスMDを行うにしても、ターゲット選定が明確になっていなければ意味がありません。また数ある競合の中から自社の商品を買ってもらうために、市場を分析し優位なポジショニングに立つことが重要です。

ポジションを決定づける要素としては以下のような要素があります。

- ニッチなマーケットや衰退マーケットの独占を狙う

- 商品力をつける

- 他社がまだ行っていない提供方法で突出する

【お役立ち資料】商品ライフサイクルに応じた販売計画の作成ガイドはこちら>

MD計画(商品化計画)の基礎

5つの適正さが重要

では、マーチャンダイザーはどのように計画を立てているのでしょうか。多くのMDが「5つの適正さ」を軸としています。

【5つの適正さ】

- 適正な商品 顧客のニーズに合った商品やアイテムになっているか

- 適正な場所 仕入先、出店先先、商品配置など顧客に適した場所になっているか

- 適正な時期 仕入れや販売時期が、顧客が求めるタイミングで商品を提供できているか

- 適正な数量 過不足のない数量を用意できるか

- 適正な価格 いくらで仕入れて、いくらで販売するか。ブランドコンセプトから想定できる価格になっているか

これらを基に計画を立て、商品の仕入れから販売までを実行していきます。

ただ、商品の展開が始まると、予定通り売上が進捗することはほぼありません。このため、MDが軌道修正をしながら進めていかなければならず、腕の見せどころとなります。

MD計画後の軌道修正が重要

販売開始後、軌道修正できることとできないことは何でしょうか。

「5つの適正さ」で表すと、1. の「適正な商品」以外は、販売を開始してからも軌道修正が可能です。ただし、売上の上下の動きに早く気づき、すぐに手を入れる事が大変重要であり、大前提となります。

多くのMDは全体の売上、店舗の売上、EC売上までは常に把握しているものの、商品一つ一つについては把握できていないのが実情です。このため、気づいた時にはシーズンも終盤となり、値引き価格でしか売れなくなってしまいます。

MD業務をDX化し、在庫を効率よく売上に変えよう!

分析するまでのデータ加工作業に時間が掛かっている!

売上の上下に早く気づくために、新しいツールを取り入れている企業も増え、必要なデータを抽出しやすくなっています。

しかしながら、そのデータを使って在庫の中身を分析し、何をすべきかを考える事が重要であるにもかかわらず、データを分析に使えるようにExcelで加工する作業に膨大な時間をかけているのが現実です(筆者の経験だと、集中しても丸一日はかかります)。

そうしている間にどんどん時間が過ぎ、商品の状態を見逃してしまうことで「適正な売り時」を逸してしまっては本末転倒です。

本来、MDがやるべきことは分析できる状態のデータを作ることではなく、そのデータを見て、次にどういう打ち手があるのかを考え実行することだからです。

DX化の現状

この様な状態を改善しようと、社内ではDX推進」という言葉を最近よく耳にします。しかし実際は、ITツールを導入したことによってDX化しているつもりになっていて、せっかくのDXをうまく取り入れられていないように感じます。

ITツールの導入がなされ、今まで出せなかったデータや、Excelで管理していた情報が簡単に出せるようになり作業効率は向上していますが、MDが欲しい「分析できる状態のデータ」を手にするにはさらなる加工が必要である点は変化がありません。

つまり、結局は一番手間のかかるデータ加工作業に時間を使ってしまっているのです。これが「DX」の現状です。

MD業務をDX化し在庫を利益に変える方法とは?

まず、分析するまでのデータ加工作業をDX化することが重要です。例えば精度の高い在庫データを用いて、分析機能があるシステムを導入することができれば、データを分析できる状態にするまでの作業をDX化することができたと言えます。

このようにMD業務をDX化し商品の状態を簡単に見ることができれば、売れている商品や売れていない商品だけでなく、その中間に位置する見落としがちな商品まで把握し、要因を早くキャッチアップできます。

その結果、売れた or 売れなかったという結果が出る前に、手を打つことが可能になるのです。

FULL KAITENを導入いただいている、株式会社カイタックインターナショナル様はまさにMD業務をDX化し在庫を利益に変えることができました。

FULL KAITENとは、在庫データを活用し、EC・店舗・倉庫、全ての在庫をAIで予測・分析。商品力はあるのに眠っている在庫を明らかにすることができるシステムです。

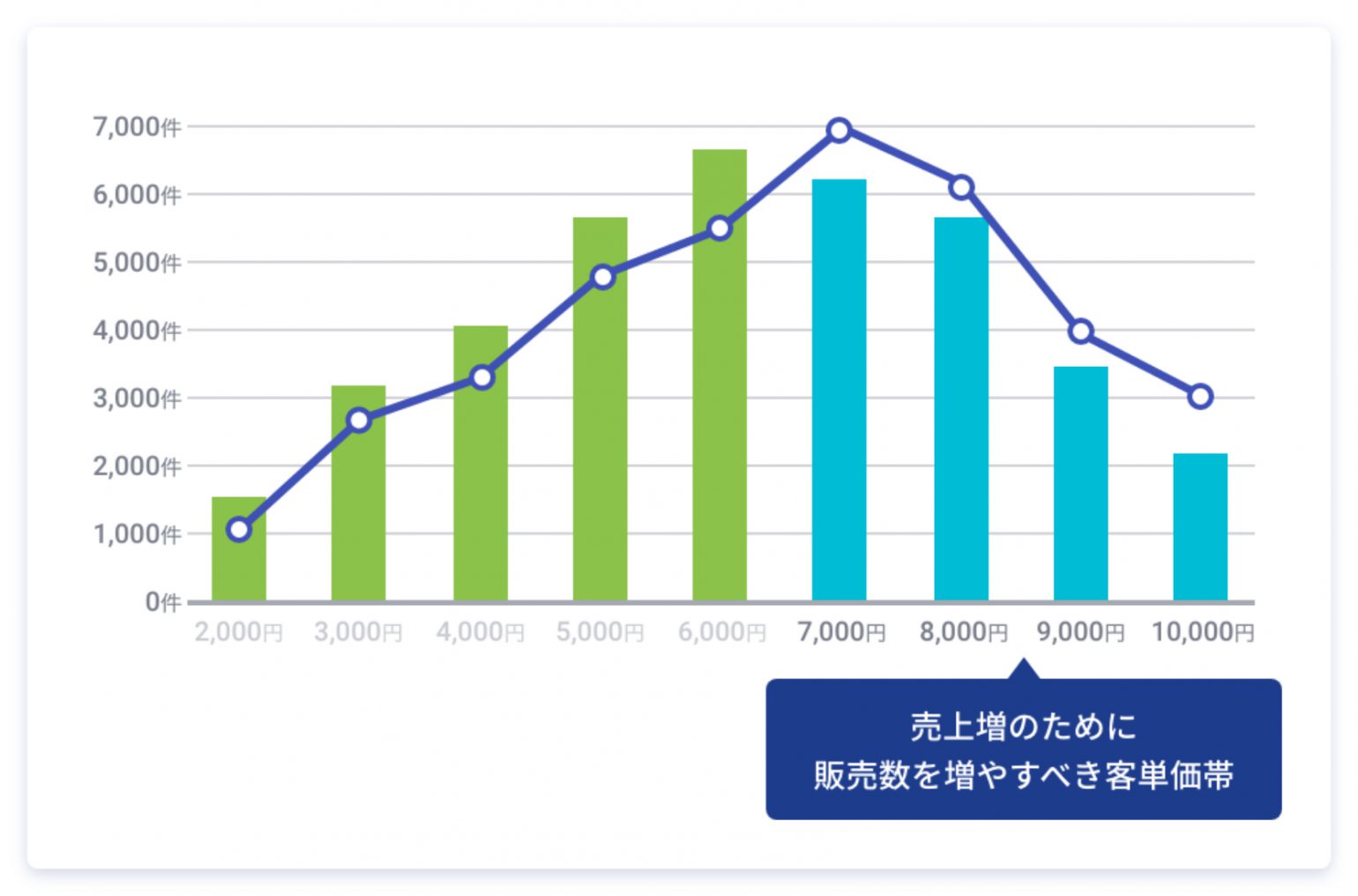

株式会社カイタックインターナショナル MDマネージャー木村様は、FULL KAITENを使い、狙った客単価帯でよく買われている商品を抽出。それらの商品の販促強化を各店に指示しました。この指示書の中にはシーズンものの商品をシーズン終盤に再打ち出しすることも含まれていました。

その効果はてきめんで、再打ち出しした商品はフリー客の支持を集め、定価で月約400万円にものぼる売上を生み出すことに成功しました。

顧客に売り切った商品でさらに売上を作れるはずがない、という固定観念があったが、そこをデータの活用によってうまく修正できた

MDマネージャー木村様

このようにMD業務をDX化することで、業務効率化のみならず、効率よく在庫を利益に変えることができるのです。