バイヤー不発注の服をZOZOに出したらヒット! アンジェムがコロナ禍で歩む“王道”

セレクトショップのバイヤーが見向きもしなかったレディスウェアが、ゾゾタウンに出品したらヒット商品になったーー。レディスブランド「&g’aime(アンジェム)」は、バイヤーの目利き力を疑い、バイヤーが発注しようと考える衣服よりもデザイナーの創造性を引き出した衣服をつくることを優先して人気ブランドに成長してきた。高く売れるものを作る、付加価値を乗せる。言うは易く行うは難しの「小売の手本」はコロナ危機の現在、ますます重要になっている。

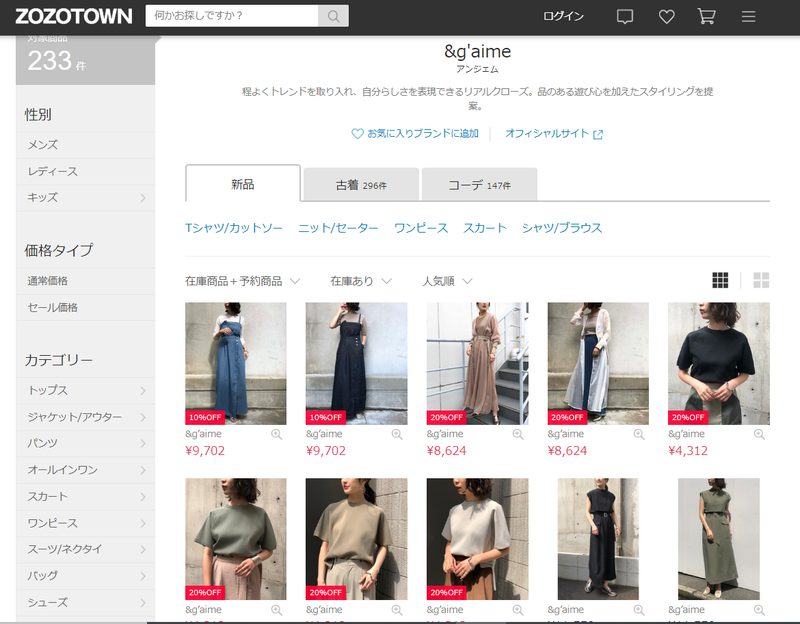

「お気に入りブランド」1万7千人超え

アンジエムは、インスタ映えする衣服をコンセプトに程よくトレンドを採り入れ、遊び心を加えたスタイリングを提案。レディスウェア卸の三澤株式会社が2017年にスタートし、セレクトショップなどに卸している。

卸売り一辺倒ではなく、ECで消費者に直接売って売上を作っていくため、2018年10月からゾゾタウンに出店した。翌19年10月からは消費税率引き上げにもかかわらず売上が急伸。「お気に入りブランド」に登録するユーザー数が1万を超えたあたりから販売が増えていったという。

ゾゾで人気ブランドになると、売り場に置きたがる実店舗も増える好循環を生み、昨冬立ち上げた姉妹ブランド2つと合わせ10億円ブランド(上代ベース)に成長。EC売上比率はおよそ40%に上る。

アンジェムの成功は、常識や慣例とされてきたことを疑うところから始まっていた。「(小売店の)バイヤーは消費者の声を反映していない」と執行役員の高木宏直氏。バイヤーが発注しなかった商品をゾゾに出したところ売れたことから自信を深めた。

バイヤーではなく消費者が本当のお客

高木氏はかねてバイヤーの質が大きく落ちていると感じていたという。「バイヤーはメーカーのデザイン料はゼロという発想だから、付加価値にお金を払えない。それに対し、消費者は付加価値にお金を払ってくれる。だからバイヤーを飛び越えて消費者に直接、商品を届けようと考えた」。

2019年11月29日付繊研新聞記事によれば、繊研新聞社が地域密着型の婦人服専門店に行ったアンケートでは16年以降、メーカーへの不満として「商品の同質化」が挙がっているという。

記事を一部引用する。

メーカーはこうした声に応え、独自性の強い、いわばチャレンジした服を展示会で提案する。しかし、受注につながることは少ないという。

多くのバイヤーは独自性を求めつつも、いわゆる売れ筋、もしくはそれに近いものを中心に発注する傾向からは離れにくい。そのためメーカーは商品企画にバイヤーの意見を多く取り入れようとする心理が働き、結果的に同質化を招く悪循環を生む。

商品の同質化、画一化に不満を漏らしながらも、いざ発注するとなると「売れ筋」とされるものや昨年実績品を選択する。高木氏が「バイヤーは消費者の声を反映していない」と苦言を呈するゆえんだ。バイヤーが欲しいと思う衣服と消費者が欲しい衣服に大きなズレがあるということだろう。

アンジェムはゾゾに出店して1年目は、バイヤーの声を採り入れた商品を作り、販売していた。が、結果が出なかった。

2年目はチーフデザイナーが内部昇格する形で交代した。バイヤーの意見はさて置いて、デザイナーたちの熱意、創造力を重視。シルバーパーツを多く採り入れ、ほぼ1サイズのみの展開にした。その結果、人気が出ていった。

アンジェムのこうした取り組みは19年11月、繊研新聞に掲載されて大きな反響を呼んだ。競合の卸売事業者やOEMメーカーからは「どうすればそんな事ができるのか」という問い合わせが相次いだ。逆に小売のバイヤーからは賛否さまざまな意見が陰に陽に寄せられたという。

三澤社内でも、営業サイドは大反対だったという。しかし高木氏は「営業のお客はバイヤーなので、バイヤーの代弁者になりがち。でも最終的に商品を買うのは消費者。バイヤーではなく消費者を向いた商品企画が必要」と意に介さない。

高く売れる物を作らなければ淘汰

以上のような三澤のアンジェム事業における取り組みは、アパレル業界の現状に問題提起をしているともいえる。商品を売り場に置けば売れていた時代はサプライチェーンの川上・川中・川下すべてが儲かっていたため、行き過ぎた分業の弊害は表に出てこなかった。

しかし、リーマン・ショック後は実需を無視した生産と供給により約9.2兆円の市場規模を維持するので精一杯。売り逃しロス(欠品)と在庫ロス(売り残り)を比較し、多くの事業者が売り逃しロスを避ける方を選択してしまっている。

大量に売れ残って値下げをしても利益を確保するためにコスト削減が必須になり、大量生産でコストを下げることを優先。川下が自ら企画力を失い、商品が同質化していったのが、ここ二十数年の流れだ。

高木氏はこうした現状に強い危機感を抱いており、バイヤーの質が落ちてきていることと無縁ではないと考えている。

「当社はファッションをお金に換えるため、高く売れるものを作る。そのために付加価値を乗せる。それに対し、多くの規模の大きい小売は『いくらで作れば儲かるか』が第一。発想が全てマイナスだ」と指摘する。

国内市場をみれば、人口の3分の1が高齢者になり、実需を支える生産年齢人口が激減する2030年がわずか10年後に迫る。市場のパイ全体が縮小する中で大量生産・大量消費を前提にした価格競争においては資本力が勝負を左右するのは自明の理であり、特にアパレル産業は価格以外の付加価値を打ち出せなければ生き残れないと筆者は考える。

さらに新型コロナウイルスの感染拡大の影響で需要の“蒸発”が起こり、終息後は全く違う世界になるとみる分析は多い。コロナ危機によって「2030年問題」がすぐ目の前の課題になったといえるだろう。(南昇平)