元ファストリで経営に携わったメンバーが語る|勝てるアパレル企業3つの秘訣【セミナーレポート】

2024/12/4(水)に、オンラインセミナー「元ファストリで経営に携わったメンバーが語る 勝てるアパレル企業3つの秘訣」を開催いたしました。

当日ご参加いただきました皆様に、御礼申し上げます。

本記事では、元ファストリで複数の海外事業経営に携わったメンバーがセミナー内でお伝えした以下2点についてご紹介します。

- 利益体質な経営をするための理論

- 実体験を基にした業務改革の具体的な施策

登壇者:矢田 陽平(フルカイテン株式会社カスタマーサクセス リーダー)

2011年に株式会社ファーストリテイリングに入社。

ジーユー日本事業で店長やSVを経験した後に、海外(中国/台湾)で営業/教育責任者として、全店舗の統括、採用/育成プログラムやインシーズンの商売立案を担当。

その後、HR-Techスタートアップでカスタマーサクセスを経験しフルカイテンに入社。

現在はカスタマーサクセスチームのリーダーとして多くの顧客支援に従事している。

在庫と利益の関係性

初めに、自分が経営していた時に身をもって感じた概念的な部分からお伝えします。

ファーストリテイリングで海外事業に携わっている当時は、売上予算や与えられている経費予算の達成に対してのベクトルが非常に重く、PL(損益計算書)=儲けまで考えが及んでいなかったのが本音です。

営業利益や粗利について学習をし、「企業のゴール」とはズバリ”儲ける”こと=利益を出して存続すること(ゴーイング・コンサーン)が最も大事だと体感をしました。

PLを中心に儲けるということを考える上で「在庫」は切っても切り離せない関係です。

在庫と利益の関係性をお伝えする前に、一般的な物売りのビジネスを確認してみましょう。

仕入れた在庫を計画どおりに販売できない場合は値引きを行うと思いますが、値引きをすればするほど、当然売上(キャッシュ)は少なくなります。

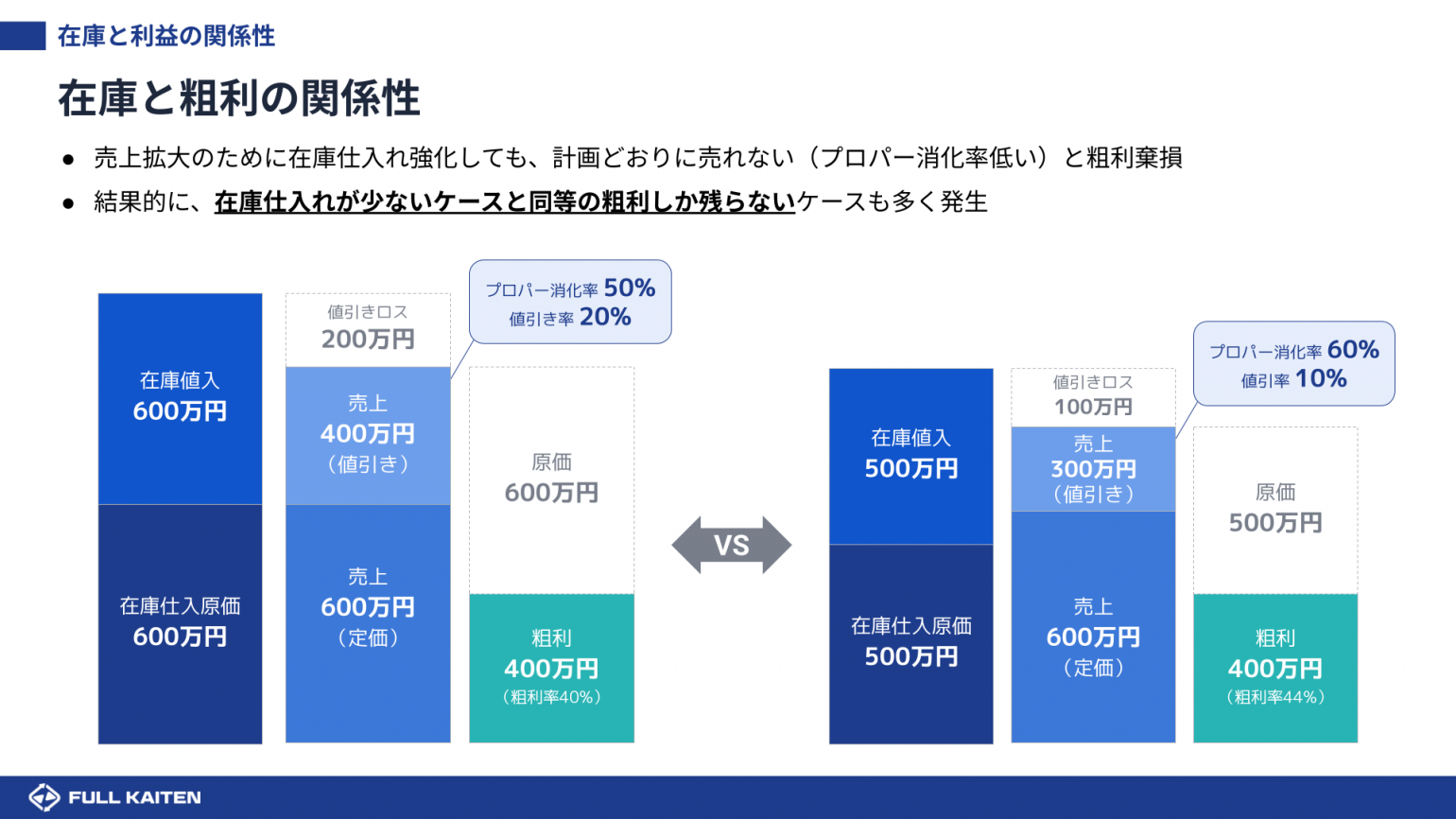

在庫と粗利の関係性

では在庫と粗利(利益)の関係性に視点を変えて見てみましょう。

売上拡大のために仕入れを強化したが計画どおりに売れなかった場合は、結果的に仕入れが少ないケースと同等の粗利になることを表したのが以下の図です。

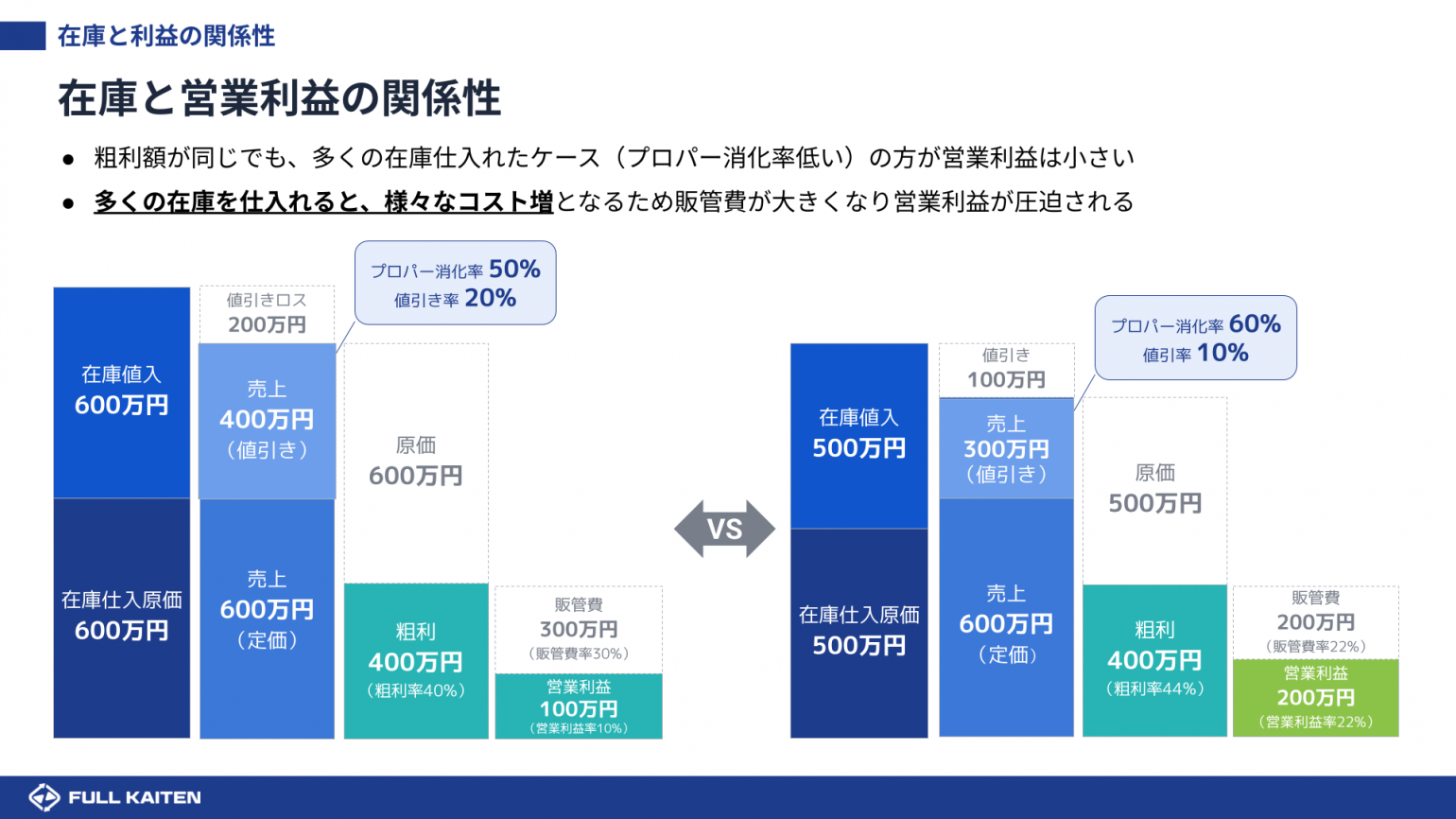

在庫と営業利益の関係性

多く仕入れた場合(左)と少なく仕入れた場合(右)で粗利を同額とした際に、最終「営業利益」に落とし込んだ時にどちらが儲かりますか?というのを表したのが以下の図です。

多くの在庫を仕入れるとコスト(販管費)が膨れるため、在庫の仕入れを少なくした方が、営業利益が残るケースの割合が高くなります。

アパレル企業数社の決算レポートを読み解くと、仕入れ額を抜本的に改革した企業が数社あり、コロナ明けで営業利益が回復した企業もありました。

まさにこの仕入れを減らしたり、在庫を減らしたインパクトが一因であると思います。

在庫とコストの関係性

利益を出そうとした時に在庫量は切っても切れない繋がりがあります。

仕入れを増やすと当然それにまつわるコスト(人件費、保管費、物流費)もUPしていきます。

在庫余剰が悪!?欠品するくらいでちょうどいい

ファーストリテイリングでは”欠品は悪”として、定番品など欠かしてはいけない商品を多く取り扱っていました。もちろん欠品はさせないようにしていました。また欠品についてはスタッフの意識も高く気が向いています。

ですが、PLという経営目線で考えたときには余剰のリスクは極めて高いです。しかしながら、余剰リスクにはあまり意識が向いていないのが実情ではないでしょうか。

欠品と余剰どちらが良い悪いという二項対立ではありませんが、とても重要な考え方なのであえて「在庫余剰は悪」と強調しています。

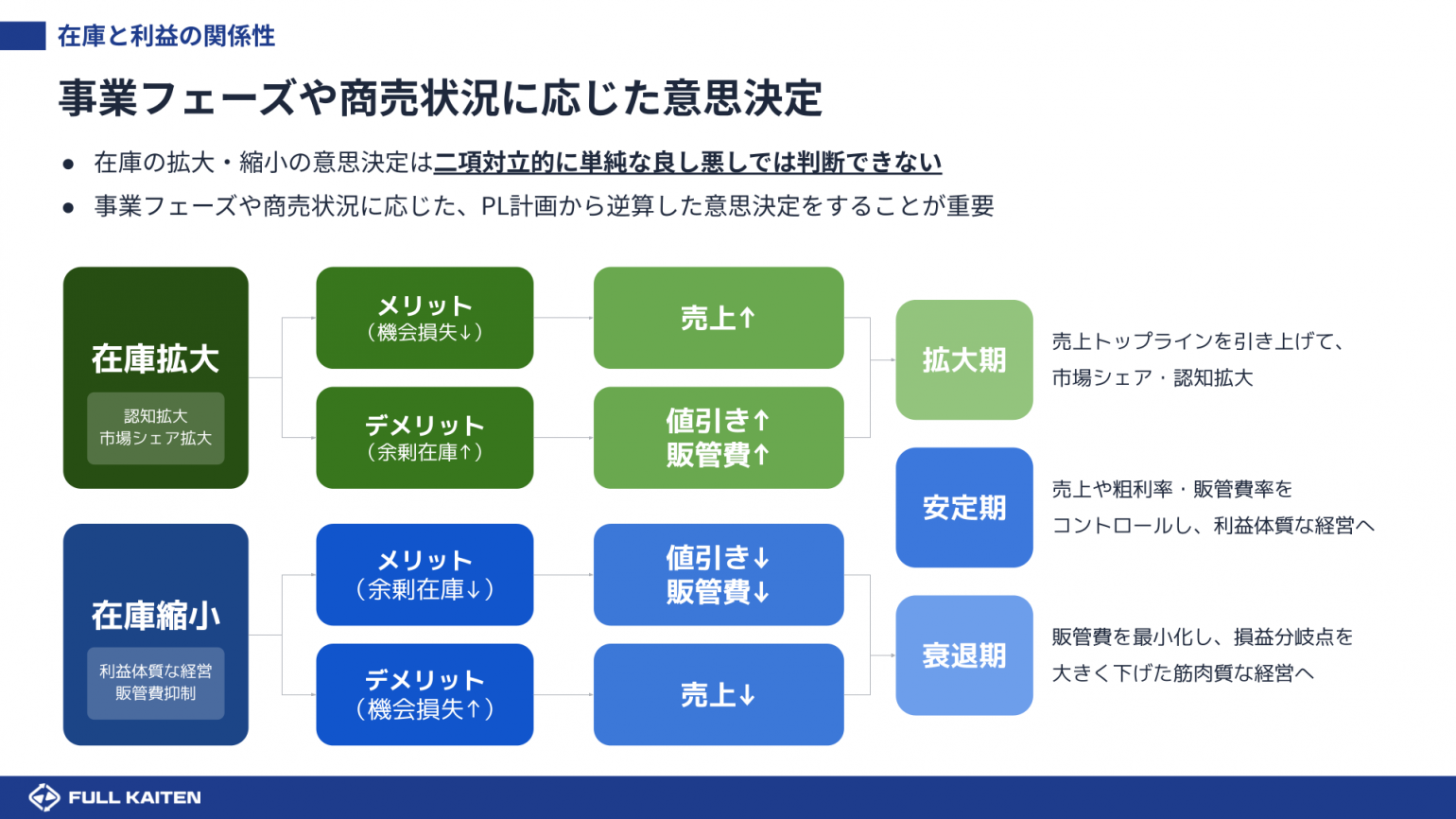

事業フェーズや商売状況に応じた意思決定

前段で「余剰在庫は悪」とお伝えしましたが、当然二項対立ではなく事業フェーズに合わせた意思決定が重要になるということも合わせてお伝えいたします。

中国のファーストリテイリングで商売をしていた時は中国の景気も非常に良く、出店拡大フェーズでいかに陣取り合戦でパイを広げて認知を拡大するかが最優先でした。下記図で言うと拡大期にあたります。

日本市場のアパレル業界は縮小傾向に向かっているので、安定期または衰退期のところが多いのではないかと思います。そういったフェーズの場合は筋肉質な経営をすることはとても重要になります。その文脈化においても在庫過剰を抑えることは、ポイントの1つだと思います。

PL経営で儲かる企業とは

実際に商売でアクションを起こし儲けていく上で、大切な概念的部分もお伝えします。

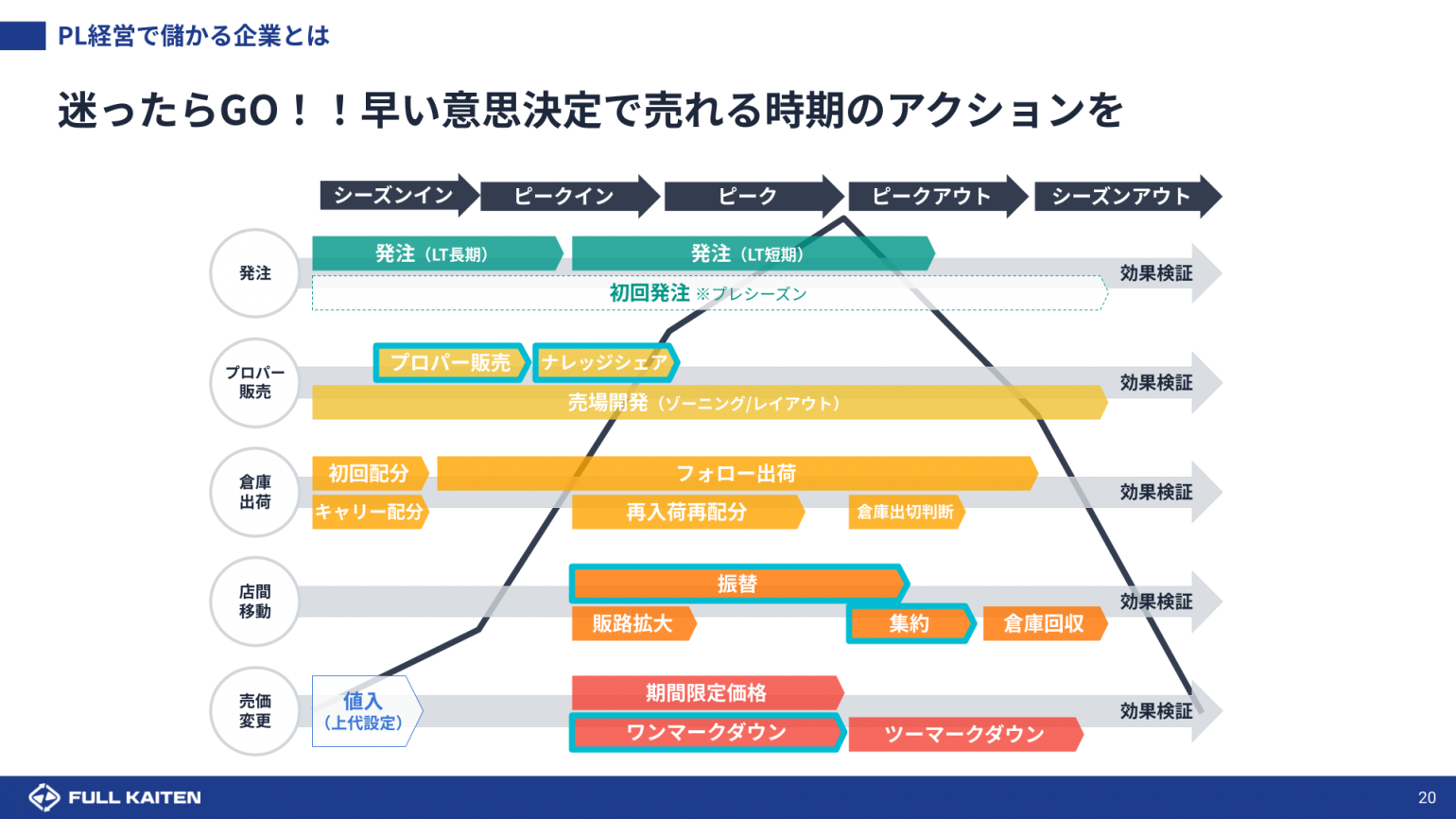

それは迷ったらGOをするということです。実際に早い意思決定は最終的な利益に寄与してくると身をもって経験しました。また支援をしてる企業様で、意思決定のスピード感を重要視することで成果に繋がる事例もあります。

商売をしていくと「発注」「プロパー販売」「倉庫出荷」など様々なアクションが発生いたします。下の図では商品サイクルを黒線で表現し、それぞれのアクションがどのタイミングで発生するのかを時系列で表現しています。

この図で感じて欲しいのは、一般的に皆さまがアクションをするタイミングより早く実行していることです。例えば値引きはピークの前で意思決定をするということです。

多くの企業様では、ピークの山が下がったタイミング(ピークアウト)で値引きをすると思います。

ただし、利益を考えた時に早い意思決定は利益に大きなインパクトを残します。

次章から各アクションごとのポイントを簡単にお伝えします。

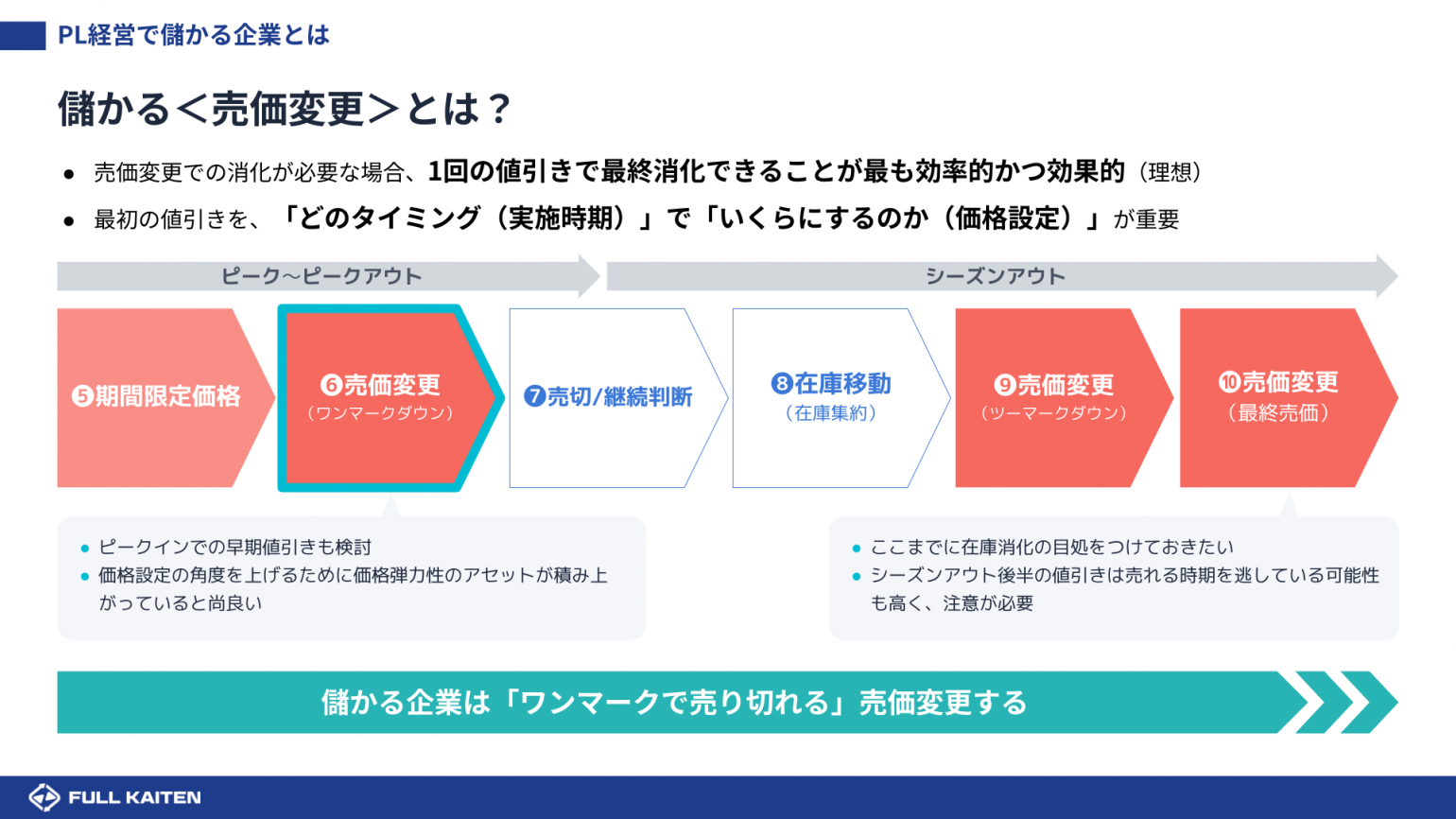

儲かる「売価変更」とは?

儲かる企業、値引きとは結論「ワンマークで売り切れる」売価変更をするということです。

つまり、1回の値引きをいつ行い、適正価格にして、最終消化に向かわせるかが最も重要です。

よくあるケースはピークが終わった、シーズンアウトに値引きを行うことです。商品が1番売れる時期を逃したあとに20%、30%と値引きしても売りづらいのが実情だと思います。つまり、値下げしたのに販売数が跳ねない現象が起きます。

売れる時期にワンマーク(値引き)をすると販売数も伸長する傾向にあり、その価格で最終消化までいけるケースが多いです。そういう意味でも売れるタイミングで商品を見切って、早くアクションを起こすことが重要と言えます。

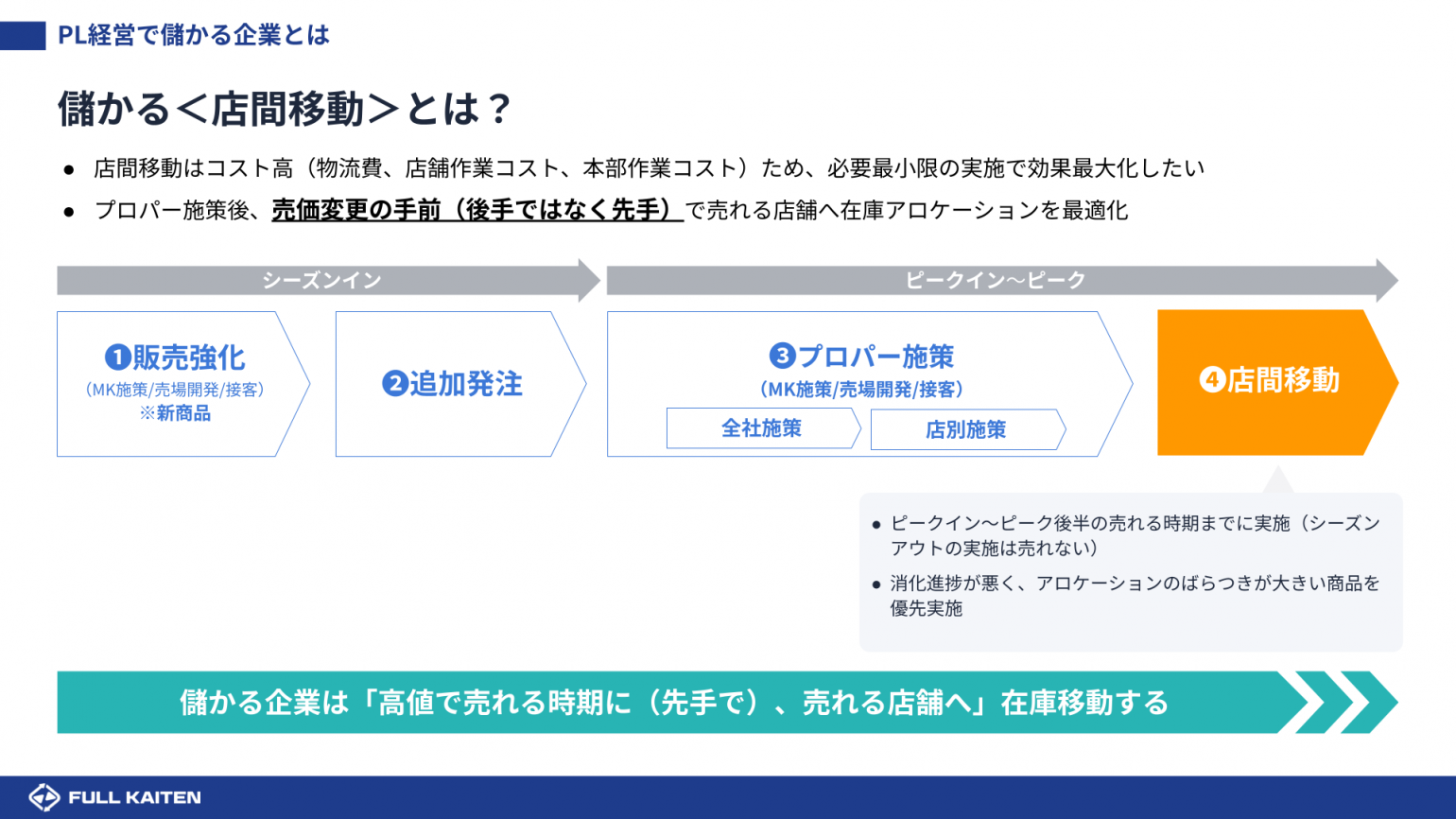

儲かる「店間移動」とは?

一般的な店間移動は値引きし、バラ在庫になった後(シーズンアウト、ピークアウト)に実施するケースが多いかと思います。

販売単価の高い時期に商品を移動させた方が当然売れる確率も高まります。また、店間移動は物流コストもかかります。

アパレルの商品サイクル(トレンド)は変化が激しいですし、売れるタイミングは一瞬です。そのタイミングを逃さず、”儲かる”という観点でも後手ではなく先手を打つことが大切です。

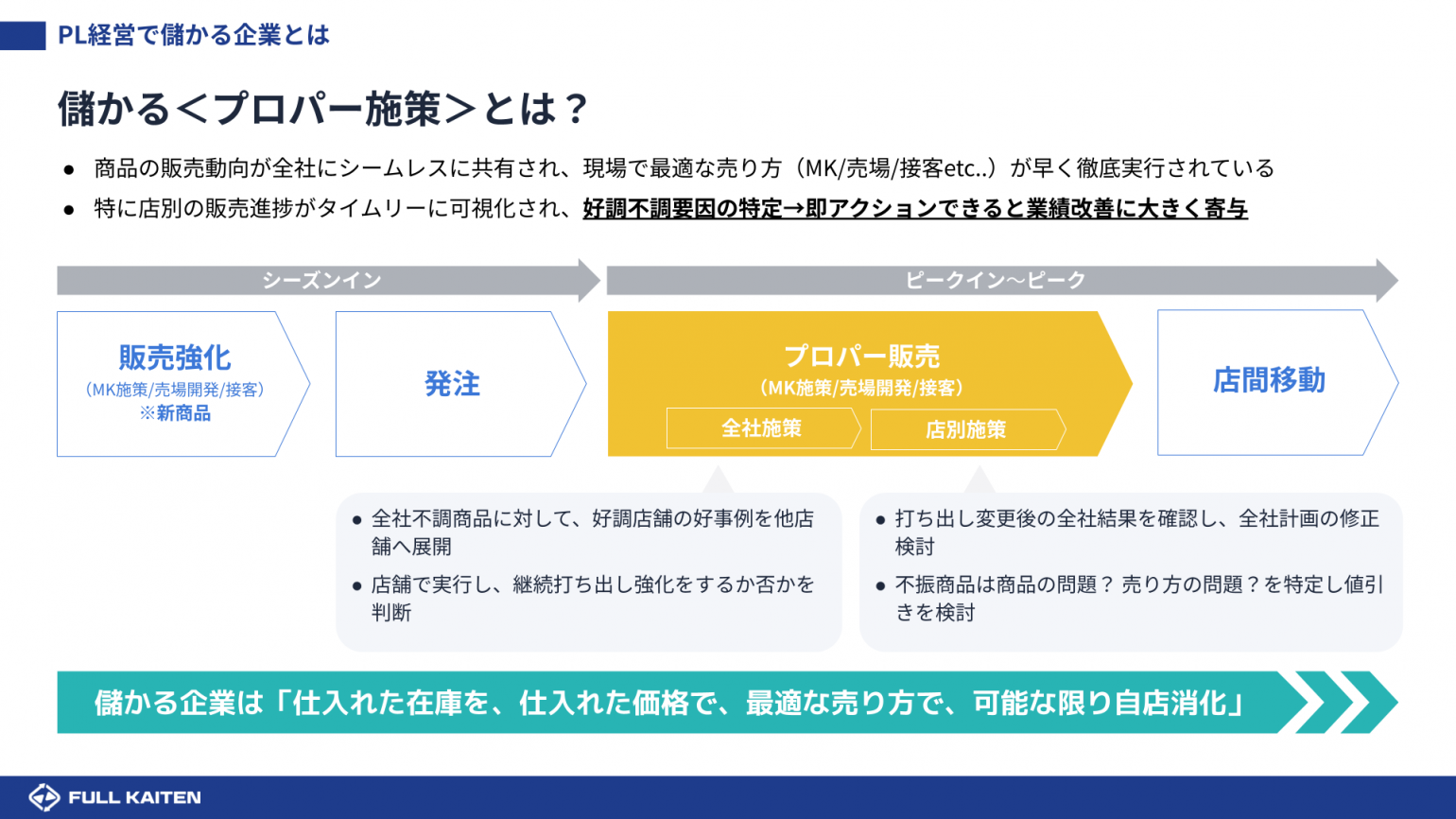

儲かる「プロパー施策」とは?

儲かる企業とは「仕入れた在庫を、仕入れた価格で、最適な売り方で、可能な限り自店消化をする」ということです。

ナレッジが横に可視化され、1番良い売れる方法を他店や会社として実行できるかがポイントです。このリードタイムが短いか長いかは侮れない部分です。

自店では売れていないが、同じセグメントの他店では売れている可能性もあります。そのためにも他店の販売動向が可視化されていないと、売り方が分からず放置し、プロパー消化できず値引きとなり、結局儲けが得られないことも悪い例として起こりえます。

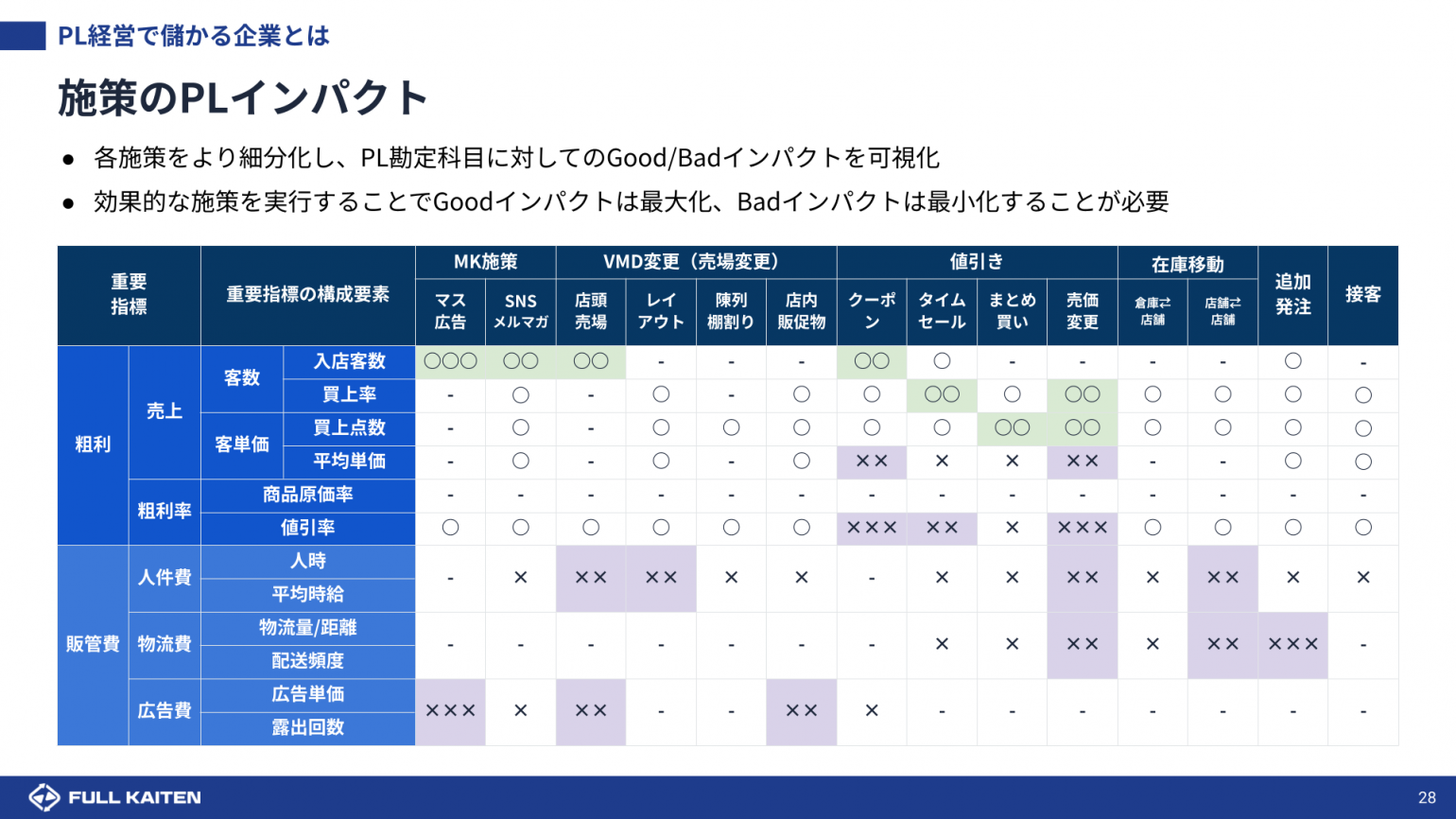

P/Lロジックツリーの理解

「在庫と利益」や「客数とコスト」の関係性からも、P/Lロジックツリーの理解はしておくことが重要と言えます。

施策を実行する際にポジティブインパクトだけを見るのは危険だと言えます。利益の観点で見たときに販管費(コスト)はかさむのか?はシビアに見るポイントと言えます。この目線は事業経営する立場にとって極めて重要です。

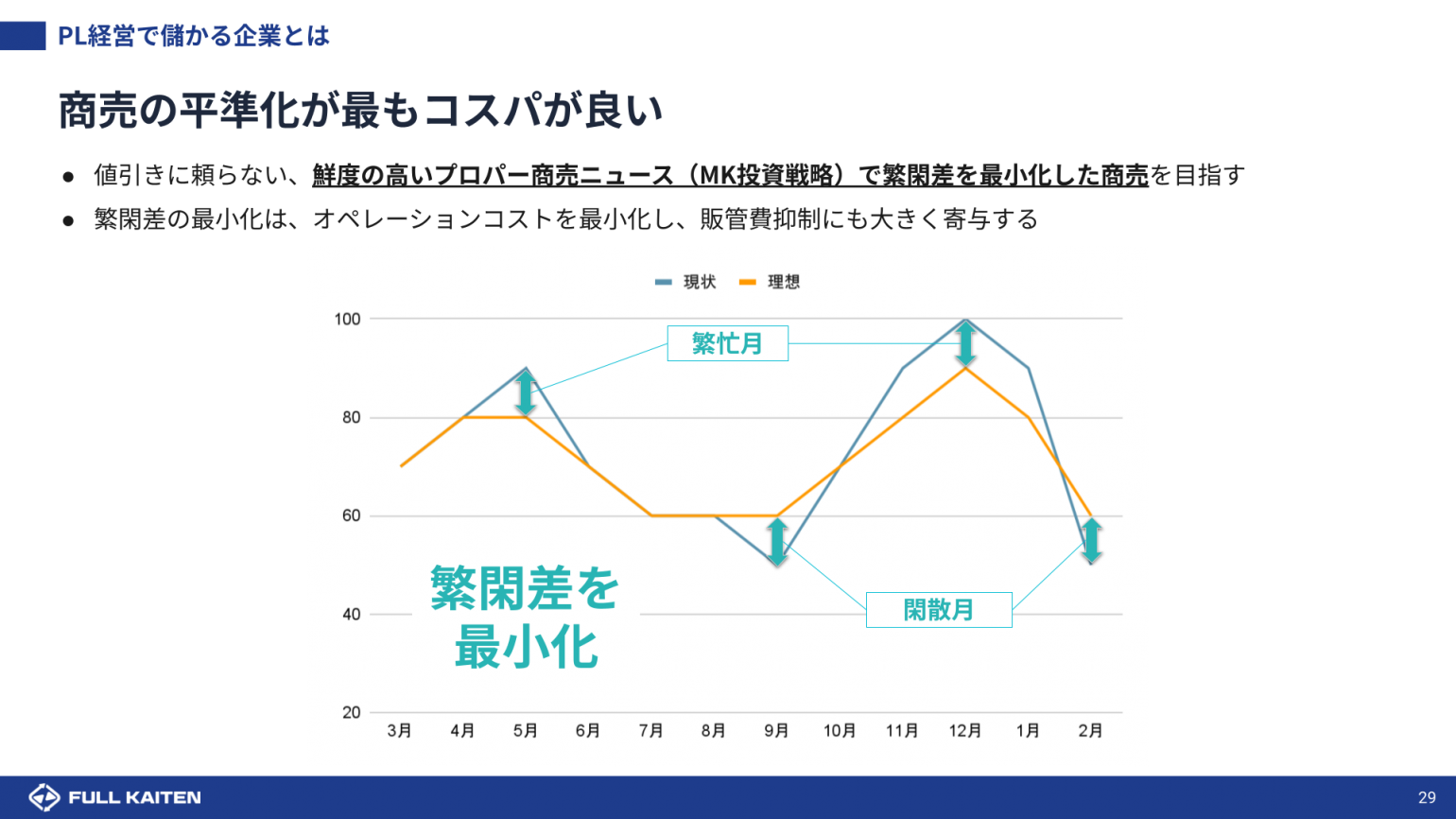

商売の平準化が最もコスパが良い

1番商売のコスパが良い商売とはズバリ「平準化」です。

筋肉質的な経営をするにあたり、値引きや突発的な集客フックに頼らず鮮度の高いプロパーニュースで繁閑差をなくし、ここを突き詰めて商売を考えることが重要と言えます。

勝つアパレル企業になるための4つのキーワード

本章では実際に行ってきた施策の一例を紹介いたします。

①スリムドカン

アパレル業界にとってはリスクもありますが、品番を大きく絞り込みをするということです。品番を減らし、カラーの奥行きを持たせることで、在庫高を大きく圧縮することができます。

また「10大商品」という儲かる商品を意図的に開発も行いました。その商品を社内の共通認識にして、儲かる商品をみんなで売りに行くという戦略です。

②One to Many

前述のスリムドカン(品番を抑える)を実行すると、ほしい商品がないから買上率も下がり、新商品のニュースも減少するため来店客も減ってしまいます。そのため、お客様を飽きさせない、ほしい商品がいつもあるような演出や錯覚も同時に行うことが必要です。

1つの商品で多くのトータルコーデやライフスタイルの提案を行います。また新色を上手に活用するのも有効です。定番品アイテムに新色を定期的に開発することで、提案の幅を広げてストーリー性を持たせることもできます。

③売場改革

ライフスタイルやコーディネート提案の後は売場改革が重要となります。

まず初めに在庫を大幅に圧縮(前比80~90%程度を約2年継続)をすることで、出店計画で考えていた什器や店の箱の整合性が合わなくなり、什器を減らし売場同線の設計を再度行う流れができます。

”在庫を減らす”ということからスタートするイメージです。

④3つの0

▼バックルーム0

繁忙期に大量の商材が店舗に送られてくると思いますが、「繁忙期でさえバックヤードに在庫を抱えない」という方針を持つことは経営的な角度から見ても大切です。

何かをする時は店舗の人の力はとても重要で、数値で定量的なものを伝えても現物がないのでイメージが湧きづらいです。そのため”バックルームに在庫をない状態を作る”というのは現物が見えるので非常に分かりやすくドライブをかけやすくなるメリットがあります。

▼投入可能欠品0

在庫を80〜90%に抑え、品番数を抑えはするが欠品は発生していないのが重要です。つまり店舗の在庫は減らしているが、倉庫に在庫があり欠品をさせないということです。

▼営業時間外0

可能な限りスタッフを店頭に立たせて販売をする、あるべき姿に変える(戻す)という意識も大切です。在庫を抑えているので、商品の品出しをするという行為も減り、大量の商品の入荷に備え早朝出勤するという部分も改革することができます。

在庫の大幅削減を皮切りにオペレーションの大改革に2〜3年かけて行い、2年目の後半ぐらいから結果も伴ってきた経験があります。こういった施策を行う上で大切なことは、分かりやすい定量目標とゲーム性を持たせることです。管理をするというよりは、楽しくお店のスタッフや本部のメンバーも賑やかし、そして巻き込みながら知恵を絞ってやってきました。

個店経営と全員経営

すべての中心は”PL予算”です。会社の予算はすべてPLに集約されています。会社という戦略をPL予算をいかに使って全社員に浸透させていくか、このストーリーが極めて重要です。

会社全体として見たときに部分最適ではなく、全体最適にするためにはどうしたらよいのか?を部門長を通して約3年程費やし、理解を深める努力をしました。

ファーストリテイリングでは、PL予算共有会という場を設け、CEOやCOOが熱量を持ってストーリーを語り、責任者がそれに合わせた予算設定やKPI達成のための施策を共有する会がありました。

当事者意識の目線が全体で持てるようになると、予算削減による不満などから一転、計画へのコミットメントや工夫が生まれるという変化が起きました。

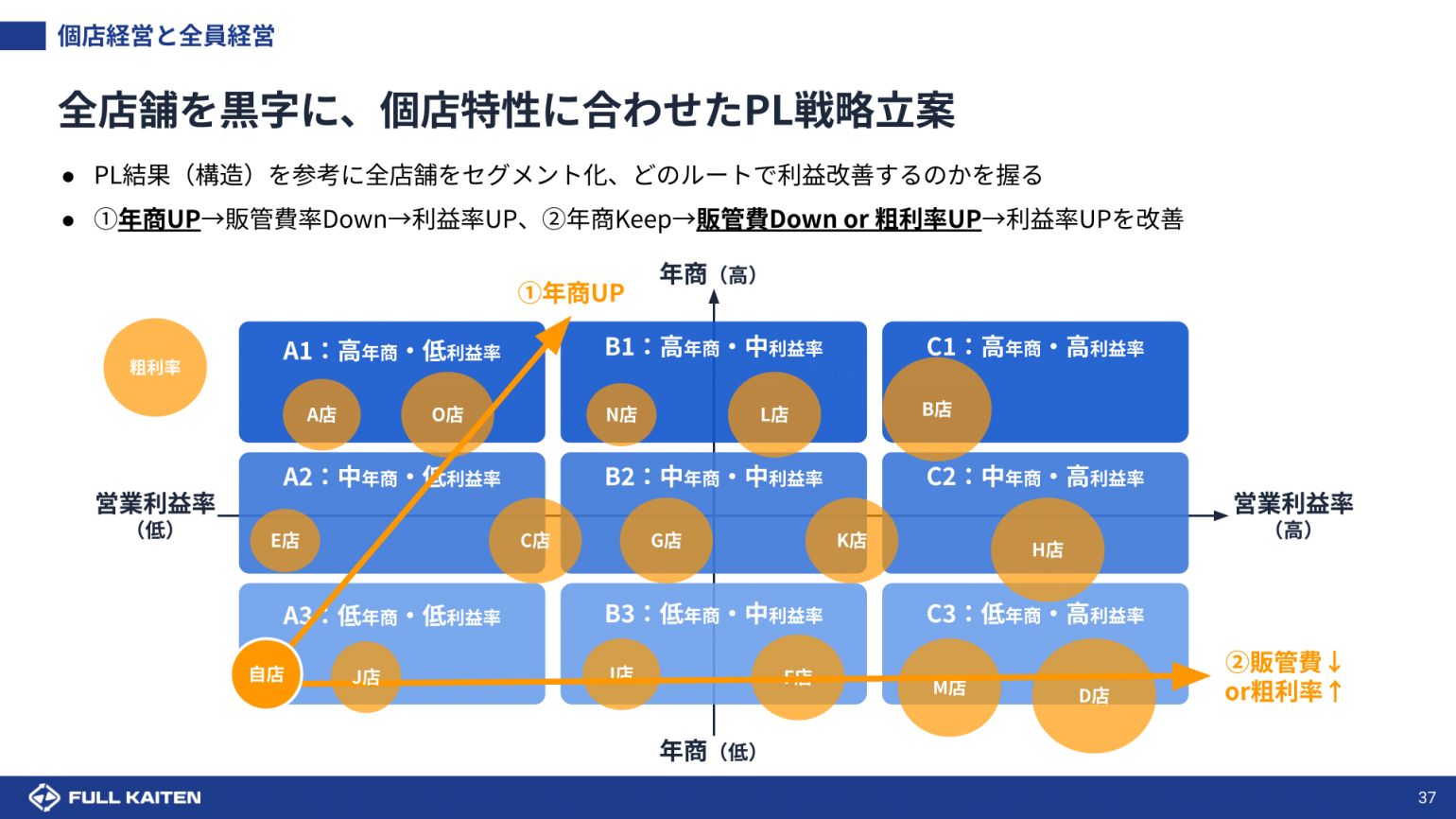

全店舗を黒字に、個店特性に合わせたPL戦略立案

上記共有会のあとに大事なのは、店長たちに個店のPL戦略を作らせることです。

PL構造上、自店の営業利益率がどういったレンジにあるのか、自店特性はどうなのかという情報も用いてやっていくイメージです。

営業利益率と年商をプロットしながら、自店はどこにあるのか?という特性をPL営業利益目線でマッピングはよく作成していました。これが見えてくると自店の利益率改善のためのルートが分かるようになっていきます。

全社員での個店経営へのコミット

実は「全社という実態はない」ということが、ひとつ重要な考え方です。そこにあるのは1店舗1店舗で、1つずつの商品です。

全社の計画というものはPLのストーリーとして落としつつも、全社のマスで見ると具体性に欠けてしまい、人を動かす動機に弱いです。だからこそ現場、現物、現実を視て本部と店舗が繋がるということが重要です。

店長、スタッフ、本部社員が繋がることも意識していました。本部社員を現場に呼び、1店舗ずつの個店PL戦略を見ながら一緒に手を動かすこともしていました。これらを行うプロセスの中でこの問題は全社にもエスカレーションできるという気付きを得られます。

全社課題を全社から入るのではなく、個店から入るのが最もポイントと言えます。現場に精通し、個店課題に本部社員も含めて一緒に取り組むことです。店長ひとりで改革するには限界があるので、やはり本部社員を動かす必要があります。その時に顔が見える状態ということも大事と言えます。

個人経営→全員経営の好循環へ

1番物を知っているのは顧客と近い距離にいる店長とスタッフです。現場の最前線で働いている店長とスタッフへのリスペクトを持つというマインドセットは熱量をかけて醸成していきました。本部社員は現場から学ぶ「生徒」というスタンスは非常に重要です。

儲かる商品を全員で開発し、全員で売り、成功体験を創る

前述の流れから店長、スタッフを大事にする土壌ができると様々な質の良い意見が本部に上がってくるようになります。

そのため、商品開発するにあたってVOC(顧客の声)、VOS(スタッフの声)を聞くことができます。そしてもっとも重要なのがそれらの声を商品に反映することで、スタッフたちも自分たちが意見した商品は売らなきゃ!という意思を持って「売りたい」という気持ちに変化していきます。このパワーはとても大きなものです。

まとめ

- 在庫と利益の関係性

- 企業のゴールとは、利益を出して存続すること(ゴーイング・コンサーン)売上至上主義からの脱却を

- 在庫はコスト(欠品よりも余剰が悪)必要最低限の適切な在庫で経営すべし

- PL経営で儲かる企業とは

- 迷ったらGO!!早い意思決定で売れる時期のアクションを!儲けるためにはタイミングの最適化が重要

- アクション毎の光の側面だけでなく、影の側面も把握した上で意思決定すべし

- 4つのキーワードで全社員の共通認識を

- スリムドカン→One to Many→売場改革で、高効率経営の基盤構築を

- 3つの0(バックルーム0、投入可欠品0、営業時間外0)で、在庫大幅削減に伴うオペレーション改革を

- 個店経営と全員経営

- PL予算を中心とした、チームの有機的な繋がりで全体最適の視点を、経営への当事者意識の醸成を

- 店舗で現物、現実を視て繋がる。個人対個人で繋がる、本部と店舗は顔が見える状態で仕事をする

- 顧客の最前線で働いている仲間に最大限の敬意を、本部は現場から学ぶ「生徒」のスタンスで

メルマガ登録受付中!